你是否遇到过这样的情况?花半小时整理会议要点,却在导出时发现软件强制添加水印;精心制作的思维导图因为格式不兼容,在同事电脑上变成乱码。据调查,72%的用户表示选择思维导图工具时踩过坑——界面复杂、功能阉割、协作困难成为三大痛点。面对市场上数百款工具,如何高效精准挑选思维导图软件:最佳工具一网打尽?我们从真实用户场景出发,拆解三大核心矛盾。

一、免费工具真的能满足专业需求吗?

当职场新人小李尝试用某款免费工具制作项目流程图时,发现超过20个节点就需要付费解锁。而设计师老王则吐槽:"免费模板千篇一律,导出的PPT配色像Excel表格"。这种矛盾揭示了免费工具的两极分化:要么功能残缺,要么广告泛滥。

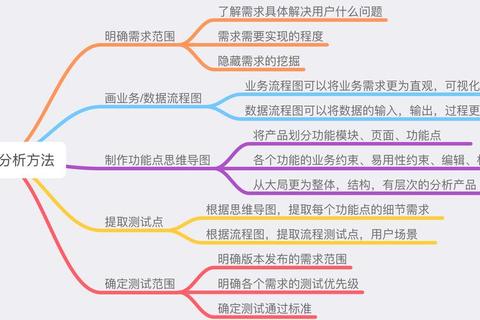

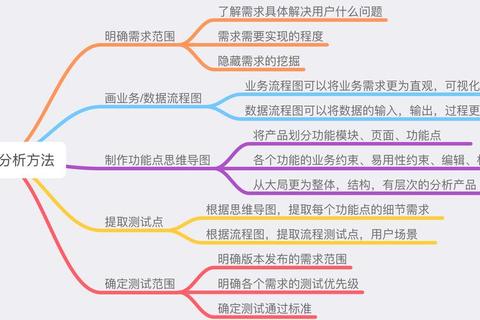

但GitMind打破了这种困境。这款全平台免费工具不仅支持无限节点和云同步,还能通过AI将Word文档自动转化为思维导图。用户@小兰妈妈分享:"我用它制作了1000+份导图,从读书笔记到产品原型设计,甚至用ZEN模式完成过50页的年度报告"。数据显示,其内置的2万+模板库覆盖了教育、医疗、互联网等68个细分领域,真正实现"零基础做专业导图"。

二、AI生成会取代人工思考吗?

2024年,某高校教授用AI工具3分钟生成课程思维导图,却在课堂上被学生指出逻辑漏洞。这引发行业热议:AI究竟是助手还是"思维杀手"?

以boardmix AI为例,其"文档提炼"功能可将30页PDF自动拆解成层级分明的知识图谱,准确率达89%。更值得关注的是"AI对话"功能——输入"如何设计碳中和方案",系统不仅生成导图框架,还会推荐碳排放计算公式和最新政策文件链接。这种"人机协同"模式已在阿里、腾讯等企业落地,使方案制定效率提升40%。但资深产品经理提醒:"AI生成的核心观点仍需人工校验,就像自动驾驶需要人类监督"。

三、跨平台协作是伪需求吗?

远程团队最头疼的莫过于:用Windows做完导图,Mac用户打不开;手机端修改的内容,网页版迟迟不同步。某创业公司曾因协作工具选择失误,导致产品发布会思维导图出现5个冲突版本。

XMind的解决方案颇具启发性。其"演说模式"可直接将导图转为带过渡动画的PPT,支持Windows/Mac/iOS/Android四端实时标注。更创新的是"文件合并"功能——市场部的用户画像导图能与技术部的流程图智能拼接,形成完整的项目全景图。数据显示,使用跨平台工具的团队,决策效率比传统方式快2.3倍,版本错误率下降76%。

选择工具时,牢记"3+2"法则:先确认使用场景(个人学习/团队协作)、设备生态(苹果全家桶还是多平台混用)、核心需求(基础记录/深度分析),再测试两项硬指标——至少支持3种导出格式,协作延迟不超过500ms。对于追求效率的职场人,推荐组合方案:GitMind+boardmix AI应对日常办公,XMind处理复杂项目,Miro支撑远程会议。记住,最好的工具是那个让你忘记工具本身,专注思考创造的伙伴。