一、虚假福利还是精准陷阱?

当手机弹出“充值返现”“免费抽奖”的弹窗时,有多少人能意识到这可能是诈骗软件精心设计的诱饵?2025年三亚市公安局通报的“银联会议”App诈骗案中,受害者因相信“取消直播会员否则扣费”的谎言,被远程操控手机转走290万元。这类软件常伪装成正规平台,以“限时福利”为幌子,诱导用户下载后通过屏幕共享、远程控制等手段窃取资金。

更令人警惕的是“企业互联美图出行”App的骗局:用户完成小额返利任务后,平台以“操作失误”为由冻结账户,迫使受害者不断充值。台州刘女士为挽回5000元损失,最终被骗走6000元。数据显示,2025年仅12321举报中心单日受理的诈骗投诉就超千条,猖獗肆虐的诈骗软件如何阴险蚕食玩家信任与财产?答案藏在“先给糖,再掏空”的套路里。

二、情感操控还是数据收割?

诈骗软件早已不满足于金钱掠夺,它们开始利用人性弱点构建情感陷阱。海南一名大学生在“高浓度陪伴”中被网友诱导投资,最终陷入连环骗局;更有受害者因轻信“完美恋人”的承诺,将毕生积蓄转入虚假理财平台。这些案例揭示了一个残酷现实:诈骗分子通过聊天记录分析用户性格,用定制化话术突破心理防线。

游戏领域同样暗流涌动。江苏玩家范某因轻信“《王者荣耀》中奖通知”,向假冒客服转账1.3万元;小学生为获取免费游戏皮肤,泄露家长支付密码导致损失7880元。这些软件如同数据黑洞,既吞噬财产,也摧毁人与人之间的基本信任。

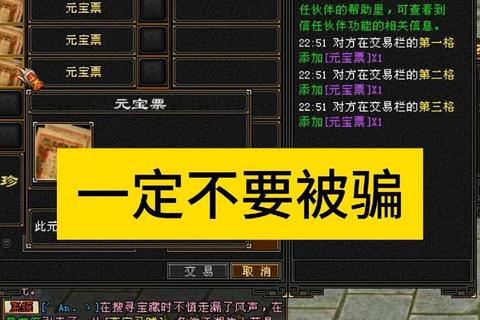

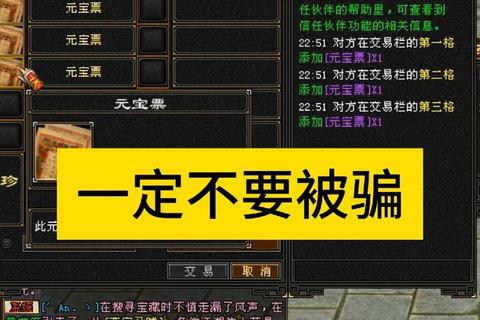

三、游戏外挂还是木马程序?

“代练升级”“低价装备”等旗号成为木马病毒的完美伪装。2025年曝光的“Golden”App以返佣为名,实则捆绑病毒程序,在后台窃取银行卡信息。而“银联会议”App更被证实与银联毫无关联,实为远程操控手机的恶意程序。

诈骗软件甚至将黑手伸向交易环节。有玩家购买游戏时装时遭遇“额度不足”骗局,付款后立即被拉黑;某二手平台的演唱会门票诈骗案中,9000元转账瞬间石沉大海。这些案例印证了警方提醒:60%的游戏诈骗通过非正规渠道完成,猖獗肆虐的诈骗软件如何阴险蚕食玩家信任与财产?答案就藏在每一个“跳过平台担保”的侥幸心理里。

守住钱包的三大防线

1. 官方渠道优先:下载应用认准应用商店认证,交易选择平台担保,对“客服私聊”“扫码支付”保持警惕。

2. 举报比报警更快:遭遇诈骗时立即通过12321举报中心提交证据,同时拨打110冻结账户,双重防线提高追损概率。

3. 给手机加把锁:安装反诈App并开启防护,设置支付24小时到账,定期检查应用权限。

技术的进步不该成为犯罪的温床。当我们看清诈骗软件“甜蜜陷阱”背后的数据镰刀,才能在这场信任保卫战中守住底线——毕竟,真正的“福利”从不需要用隐私和血汗钱交换。